共绘国产生态监测新蓝图 | 雨根科技助力第四届陆地地表综合观测技术与方法培训会圆满落幕

2025年7月23日至25日,由中国地理学会主办、北京雨根科技有限公司与中科院黑河遥感试验研究站承办的“第四届陆地地表综合观测技术与方法培训会”在甘肃省张掖市隆重召开,并圆满落幕。

培训会主会场

本届培训会以“陆地表层系统综合观测:国产设备研制与应用”为核心主题,汇聚了来自中国科学院青藏高原研究所、中国科学院地理科学与资源研究所、中国气象局气象探测中心、中国环境科学研究院及北京师范大学、中山大学等国内顶尖科研院所与高校的百余位专家学者与行业精英。作为领域内极具影响力的年度盛会,本次培训会依托"2025年黑河流域生态监测技术联合测试及应用示范"(简称EcoTest),在EcoTest实施期间,围绕陆地表层系统综合观测国产设备研制、监测技术研发与应用进行培训和研讨,并组织考察联合测试现场。

会议通过高水平的学术报告和深入野外观测一线的现场教学,共同探讨了陆地表层系统综合观测的前沿技术与发展方向,为推动我国生态监测技术的自主创新与产业协同注入了强劲动力。

培训会观众席

01 思想盛宴 | 顶尖专家共探国产化前沿

7月24日上午,培训会开幕式隆重举行。中国21世纪议程管理中心副处长刘荣霞在致辞中指出,当前科学研究正由传统的小规模、分散式模式,向以大平台、大数据和多学科融合为特征的大科学范式转型。在“2035年建成科技强国”战略目标指引下,科研共同体应主动把握,加快构建契合新时代需求的科研新范式。

中国地理学会副理事长、陕西师范大学副校长董治宝教授在致辞中强调,陆地地表综合观测在多学科融合、服务国家战略和推动可持续发展中发挥着重要作用,本次培训会既有理论高度,也有实践深度,充分体现了"开放共享、协同创新、务实推进"的宗旨。培训会开幕式由中国地理学会陆地地表综合观测工作委员会主任、上海师范大学高峻教授主持。

中国21世纪议程管理中心副处长刘荣霞致辞 中国地理学会副理事长董治宝致辞

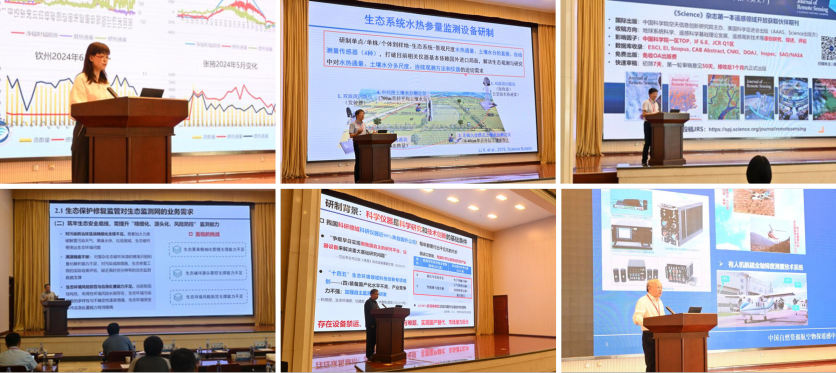

随后的学术报告环节,十余位顶尖专家带来了前沿分享。报告主题涵盖了生态监测、气象探测、遥感技术及人工智能应用等多个前沿领域。中国气象局气象探测中心吴东丽研究员作了题为“我国综合气象观测的业务发展”的报告,中国科学院青藏高原研究所李新研究员作了题为“服务-协同-共享-卓越:黑河流域科学试验场的实践与展望”的报告,中国自然资源航空物探遥感中心陈斌教授级高工作了题为“航空探测技术及应用”的报告,中国科学院空天信息创新研究院刘良云研究员作了题为“塔基SIF光谱观测原理、方法与进展”的报告,中山大学范绍佳教授作了题为“环境气象探测技术与珠三角边界层气象探测网建设”的报告,中国科学院科技基础能力局杨萍研究员作了题为“中国生态系统研究网络(CERN)的观测技术及发展”的报告,中国科学院空天信息创新研究院柳钦火研究员作了题为“植被生态系统五基协同综合观测实验”的报告,中国科学院空天信息创新研究院肖青研究员作了题为“空天地一体化监测”的报告,清华大学阳坤教授作了题为“光伏场环境和生态监测及其影响模拟”的报告,中国环境科学研究院全占军研究员作了题为“我国生态监测网络管理需求与关键科学技术问题”的报告,北京师范大学刘绍民教授作了题为“2025 年黑河流域生态监测技术联合测试及应用示范(EcoTest)”的报告,中国科学院地理科学与资源研究所温学发研究员作了题为“气体碳浓度和通量设备研制与应用”的报告,中国科学院长春光学精密机械与物理研究所田大鹏研究员作了题为“低空光学成像仪器研发与视轴指向控制问题研究”的报告,中国科学院青藏高原研究所聂晓伟研究员作了题为“青藏高原智能鹰具身智能研究进展与实践应用”的报告,兰州大学黄晓东教授作了题为“高寒环境水循环关键参量-冻土、冰川和积雪监测设备研制”的报告,北京师范大学屈永华教授作了题为“生态物联网仪器研发与产业化应用”的报告,北京雨根科技有限公司郑宁博士作了题为“大数据物联网及人工智能技术在生态观测中的应用”的报告。学术报告先后由高峻教授、中国科学院青藏高原研究所王君波研究员、广东省科学院广州地理研究所周平研究员、上海师范大学刘睿副教授和中国科学院西北生态环境资源研究院车涛研究员主持。

部分培训会报告

作为本次会议的重要承办单位,北京雨根科技有限公司深度参与了学术交流环节。雨根科技副总郑宁博士发表了题为《大数据物联网及人工智能技术在生态观测中的应用》的主题报告。

报告系统介绍并展示了雨根科技如何将前沿的数智技术与生态监测实践深度融合,通过构建智能化的数据采集、质控、分析与可视化平台,有效提升野外观测网络的运行效能与数据价值。报告中分享的创新案例与前瞻性思考,引发了与会专家的热烈反响与深入讨论。

雨根科技副总郑宁博士主题报告

展示与讨论

会议结束时,雨根科技董事长钟淑平发表总结,并为参会人员颁发结业证书。钟总表示,雨根科技将继续与各界携手,深耕技术创新,为推动中国生态监测技术的自主发展贡献力量,为实现“美丽中国”和“双碳”目标贡献智慧。

培训会总结

02 走进一线 | 理论与实践的完美交融

本届培训会的最大亮点之一,便是将"课堂"搬到了真实的科研一线。7月25日,全体与会人员集体乘车,前往正在进行中的EcoTest联合测试现场进行实地考察。

这一创新的培训模式将理论学习与实地考察相结合,旨在推动陆地地表综合观测新设备、新技术、新方法的国产替代与升级,提升观测的数智化水平,更好地服务"空天地海"一体化网络建设目标。

EcoTest一线监测站点考察

培训会组织参加者考察了黑河大满超级站、乌江桥河道、花寨子荒漠站等EcoTest一线监测站点和黑河遥感站,亲眼见证了碳收支监测塔、植被参量监测阵列、生态水文监测系统、物联网监测系统等众多正在"服役"的野外国产设备,与技术团队和进行了面对面的深入交流。

纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。这种将前沿理论与鲜活实践紧密结合的教学模式,让每一位参与者都对"国产设备研制与应用"这一主题有了更深刻、更直观的理解。

03 雨根担当 | 以专业服务与自主创新贡献力量

作为深耕生态监测领域十余年的高新技术企业,雨根科技在本届培训会中不仅扮演了重要的承办方角色,更全方位地展示了其在"专业运维服务"与"核心设备国产化"两大维度的核心竞争力。

自主创新 | 亮剑国产"利器"

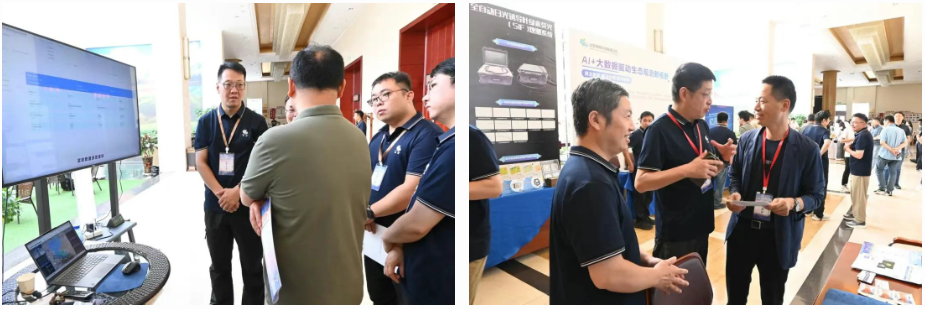

在会议期间,雨根科技隆重展示了多款自主研发的核心设备,包括闭路涡动协方差系统、双波段闪烁仪等。这些设备深度参与了"2025年黑河流域生态监测技术联合测试及应用示范(EcoTest)",在严苛的野外真实环境中,与国内外同类设备"同台竞技",验证了其卓越的性能与稳定性。

雨根科技自主创新展示

专业运维 | 筑牢观测基石

自2012年起,雨根科技便作为专业的第三方运维服务机构,为黑河流域地表过程综合观测网提供长达十余年的运行保障。正是基于这种长期、专业的服务积淀,雨根科技深刻理解野外台站的真实需求与设备运行的痛点,并将这些宝贵经验转化为推动行业进步的动力。

雨根科技设备与技术服务

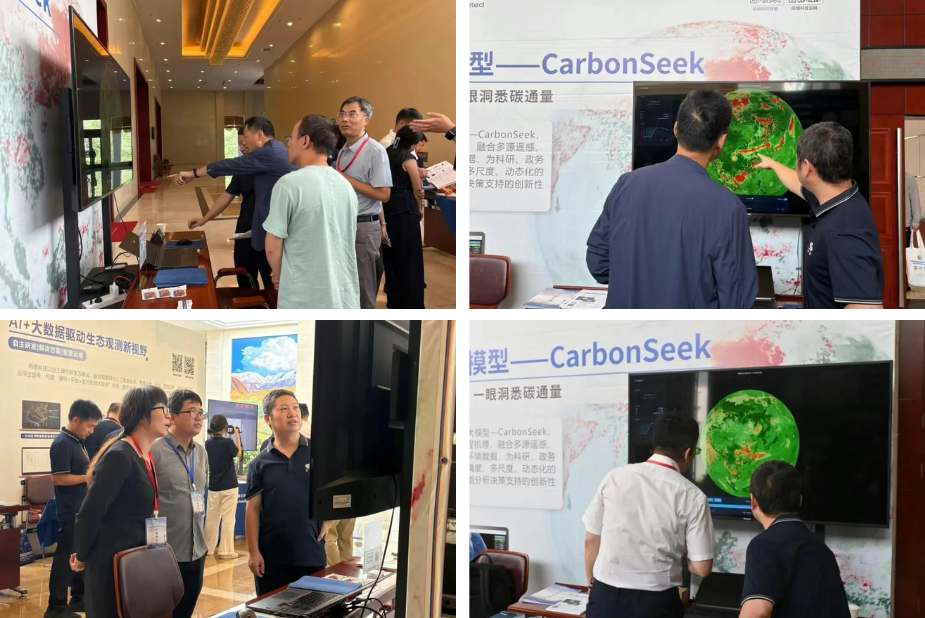

重磅发布 | 全球首个高精度碳交换大模型

更值得一提的是,基于对行业瓶颈的深刻洞察,雨根科技在会上正式发布了其在碳通量研究领域的重要突破——全球首个0.25°高精度、逐日更新的净碳交换(NEE)大模型。

该模型旨在解决地面观测网络时空不连续的根本性难题,为区域乃至全球的碳收支研究提供了全新的、高时空分辨率的数据产品,彰显了雨根科技从服务提供者向技术创新策源地的坚实迈进。

04 携手共进 | 开启生态监测国产化新征程

"第四届陆地地表综合观测技术与方法培训会"的成功举办,不仅为我国陆地表层系统科学的研究者与实践者提供了一个宝贵的交流平台,更吹响了生态监测技术全面迈向国产化、智能化的集结号。

第四届陆地地表综合观测技术与方法培训会全体参会专家及代表合影

作为本次盛会的承办方和生态监测产业的重要一员,雨根科技深感荣幸,也倍感责任重大。未来,我们将继续秉持"以专业服务筑基,以技术创新引领"的理念,持续深耕生态监测领域,致力于为客户提供更先进、更可靠的产品与解决方案。

我们坚信,在产学研各界的共同努力下,中国生态监测技术的明天必将更加辉煌,定能为美丽中国与"双碳"目标的实现贡献更多智慧与力量。

- 上一篇:精准解码碳密码:雨根科技净碳交换(NEE)大模型即将重磅发布!

- 下一篇:没有了